Moins d’accidents, de bruit et de pollution : cinq mois après l’abaissement de la vitesse à 50 km/h sur le boulevard périphérique parisien, les premiers résultats donnent raison à la Ville de Paris. Mais derrière ces chiffres encourageants, beaucoup d’incertitudes demeurent.

C’est une mesure qui a fait grincer des dents. Depuis le 1er octobre 2024, la vitesse maximale autorisée sur le périphérique parisien a été réduite à 50 km/h. Une décision présentée comme une avancée vers une ville plus apaisée, mais immédiatement décriée par une large frange d’automobilistes et de professionnels du transport, dénonçant une contrainte de plus sur un axe déjà saturé. Pourtant, cinq mois après son entrée en vigueur, les premiers indicateurs dressés par l’Atelier parisien d’urbanisme (Apur) révèlent une tendance inattendue : la circulation ne s’est pas dégradée — elle s’est même améliorée sur plusieurs points.

Moins d’accidents, circulation plus fluide

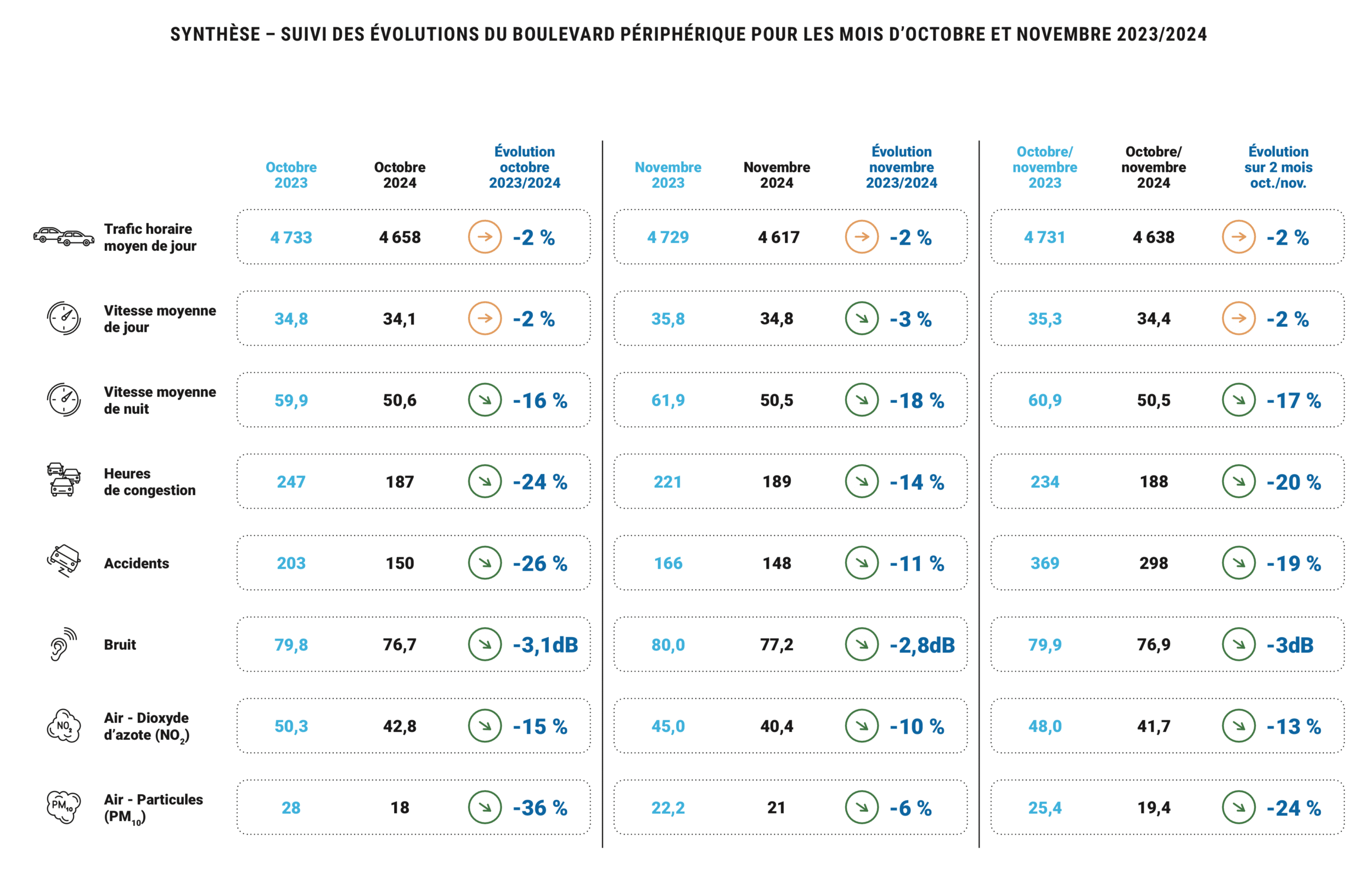

Premier effet notable : l’accidentalité a fortement reculé. Entre octobre 2024 et février 2025, 671 accidents ont été recensés, contre 807 à la même période l’année précédente. Une baisse de 17 % qui s’explique par une conduite plus régulière et moins nerveuse, induite par la limitation à 50 km/h. Moins de freinages brusques, moins de réaccélérations intempestives : les automobilistes, bon gré mal gré, adoptent une allure plus constante, ce qui réduit mécaniquement le risque de collision.

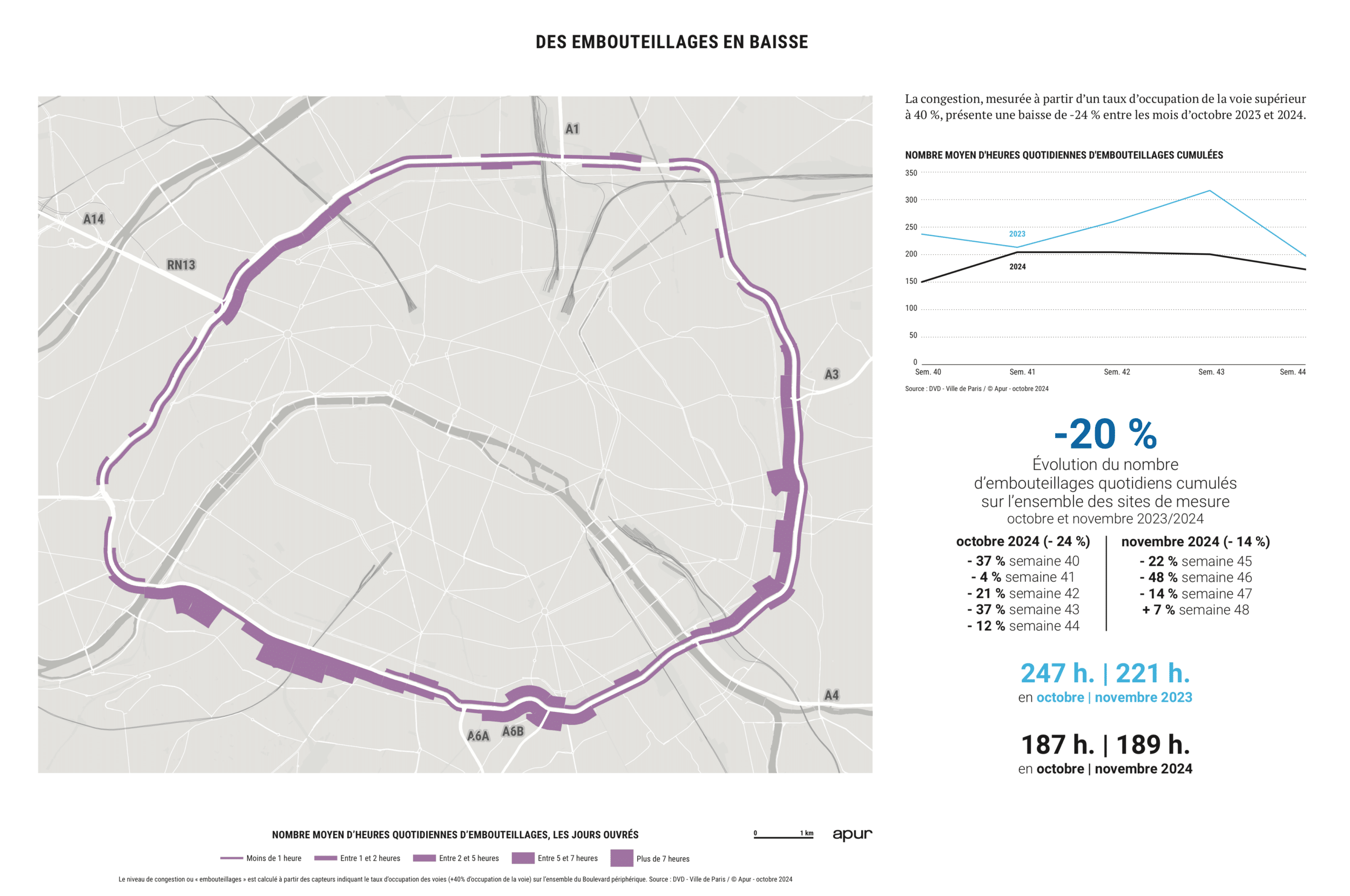

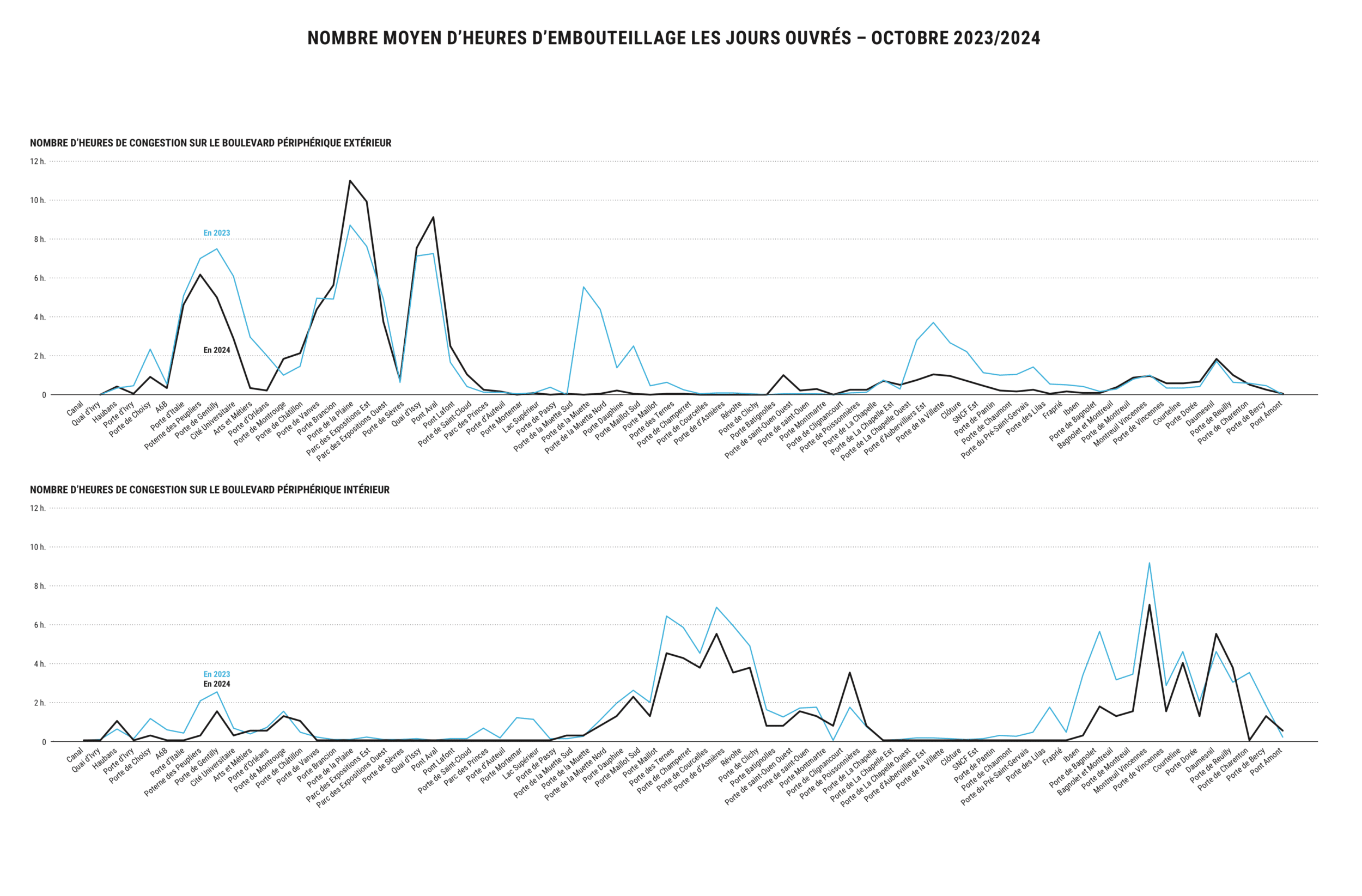

Ce changement de rythme profite aussi à la fluidité globale. Contrairement aux préjugés, rouler moins vite ne signifie pas forcément rouler plus lentement : selon l’Apur, le taux d’embouteillage a diminué de 16 % sur les cinq premiers mois d’application. Une amélioration qui s’expliquerait à la fois par la baisse des accidents (cause majeure de ralentissements) et par une répartition plus harmonieuse des vitesses entre les usagers.

Un souffle d’air (un peu) plus pur

Autre promesse de cette mesure : une réduction des nuisances, aussi bien sonores qu’atmosphériques. Là encore, les premiers chiffres sont positifs. À la porte de Vincennes, les mesures montrent une baisse moyenne de 2,6 décibels la nuit. Certes, cela peut sembler minime, mais chaque décibel en moins est un gain en confort acoustique pour les milliers de riverains qui vivent au bord de cette boucle autoroutière.

Côté pollution de l’air, le tableau s’améliore aussi : les concentrations de dioxyde d’azote (NO₂) ont baissé de 12 %, celles de particules fines (PM₁₀) de 6 %. Ces chiffres, mesurés sur la période d’octobre à février, restent à consolider, notamment en tenant compte de la météo, du chauffage urbain et d’autres facteurs saisonniers. Mais la tendance semble encourageante, surtout dans un contexte où la qualité de l’air reste un enjeu de santé publique majeur en Île-de-France.

Trafic en baisse… mais pas partout

Selon les données de l’Observatoire du boulevard périphérique (rapport Ville de Paris, oct-nov 2024), le volume de trafic a légèrement augmenté de 0,7 % par rapport à l’année précédente, mais reste globalement inférieur à celui de 2019. Une lecture plus fine montre cependant des disparités : les tronçons Sud et Est (Porte d’Italie, Porte de Bagnolet) voient leur fréquentation grimper, tandis que le Nord-Ouest reste stable, voire en léger recul.

Ces écarts soulignent la difficulté à analyser l’impact du 50 km/h de manière homogène. Dans certaines zones, la baisse de la vitesse pourrait avoir entraîné un report du trafic vers des itinéraires alternatifs, moins régulés. Ailleurs, les usagers semblent s’être adaptés sans modifier leurs trajets. Autrement dit, le périphérique reste un axe structurant, mais plus de mobilités s’organisent autour de lui — et parfois en dehors.

Une efficacité partielle, des effets encore flous

Malgré ces résultats prometteurs, il est encore trop tôt pour crier victoire. L’Apur le rappelle : de nombreux paramètres influencent les données relevées — météo, jours fériés, travaux, grèves… La réduction de la vitesse est un facteur parmi d’autres dans l’évolution du trafic et de la pollution. Son effet isolé, s’il est positif, doit être confirmé sur le long terme.

D’autres questions restent en suspens : la mesure a-t-elle incité des conducteurs à abandonner leur voiture ? À privilégier les transports en commun ? À covoiturer davantage ? À ce stade, rien ne permet de le dire avec certitude. Le prochain bilan, prévu à l’automne 2025, devrait apporter des réponses plus précises sur ces évolutions comportementales.

Un périphérique à transformer en profondeur ?

La limitation à 50 km/h ne serait que la première étape d’une transformation bien plus ambitieuse. La Ville de Paris souhaite réinventer le périphérique : moins autoroutier, plus urbain, mieux intégré dans les quartiers limitrophes. Une voie réservée au covoiturage et aux transports en commun est d’ailleurs expérimentée depuis mars 2025. Des projets de végétalisation, de réduction des voies et de requalification urbaine sont aussi à l’étude.

En toile de fond, une idée forte : désacraliser le périphérique comme frontière ou comme axe de transit à grande vitesse, et en faire une ceinture respirable, fonctionnelle, partagée. Un défi complexe, tant il faut concilier les impératifs de fluidité, d’équité entre les usagers et de santé publique. Mais les premiers mois du 50 km/h montrent qu’il est possible de faire évoluer les usages… sans paralyser la ville.

« Étonnamment placée après la ville de Bordeaux (113 heures de bouchons en 2024) au classement, Paris et ses célèbres bouchons de circulation se chiffrent à plus de 100 heures (101 heures pour être exacts) en 2024. Une augmentation de 30 % de congestion comparé à l’année 2023, d’après l’indice de trafic TomTom. »

https://www.sortiraparis.com/actualites/a-paris/articles/323132-trafic-les-parisiens-et-franciliens-ont-passe-plus-de-100-heures-dans-les-bouchons-en-2024